靴は正面から見ると「この靴いいな」と思えますが、手作り靴の技術は、踵側から見ることでよくわかります。それは、簡単に技術不足が表面化するからです。

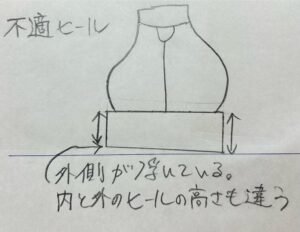

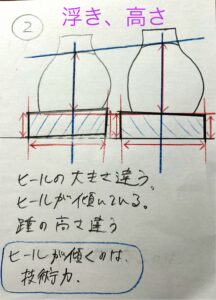

靴製造工程の手順を覚えただけでは、ヒールの高さを左足、右足、合わせて作ることはできません。

ヒールの大きさを左足、右足、合わせて作ることはできません。

・ヒールを左右合わせて作ることは、最高難度の技術。

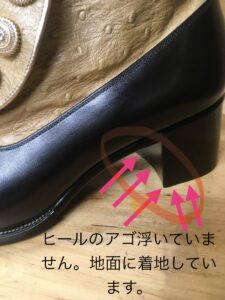

・ヒールのアゴを浮かさず作ること、最高難度技術。

傾いていたり、左右不揃いは簡単に発生するのが手製靴の踵です。

靴は木型に革を巻き付けて作るため、自然と木型の形に沿います。木型があるおかげで、大きく形が崩れることはありません。例えるなら、鯛焼きの型に小麦粉を入れると鯛焼きになるようなものです。

型があることで、それなりに形になってしまうのです。

しかし、ヒールはまったく異なります。ヒールは「無の空間」に作り上げる部分で、木型のようなガイドがありません。そのため、左右の高さや形が揃わず、簡単に不揃いが生まれてしまいます。

さらに、踵の深さは「釣り込み」という技術で左右を揃える必要があります。釣り込みの精度が甘いと、左右非対称や足の収まりの不揃いが簡単に発生します。

手作り靴チェックリスト(写真&動画で学ぶ)

靴の写真や動画を見ながら、左右のバランスやヒールの高さなどを確認できるように整理しました。

youtube、生徒さんの靴の写真、ぜひ点検してください。

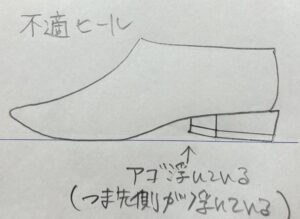

1. ヒールの高さ と アゴ浮き

-

左足:小指側と親指側の高さは揃っているか

右足:小指側と親指側の高さは揃っているか -

左右のヒールの高さ・大きさは同じか

ヒールの高さ、大きさ、踵の深さ、左右合っています。

ポイント

-

写真で左右を比べて、微妙な高さの違いにも注意。

-

片足だけ写真では何も分からない。「左右の高さが揃っている」と判断しないこと。

2. つま先のデザイン、踵の深さ(釣り込みによる収まり)

-

-

左右の足が同じ深さで収まっているか

-

足の収まりが浅すぎたり深すぎたりしていないか

-

つま先のストレートチップも左右同じ深さか

-

ヒールの高さ、踵の深さ、左右合っています。

踵の深さ、ヒールの高さ、左右合っています。

踵の深さ。ヒールの高さ、左右合っています。

ヒール地面に接地しています。

手作り靴の点検ポイント

外羽根 ブーツ ステッチダウン製法

ポイント

-

踵の深さの違いは履き心地に直結します。

踵の作りの悪さは1mmの甘さでも悪化します。 -

見た目が整っていても、実は左右非対称になっていることが多いので注意。

3. 靴全体の傾き

-

靴全体が地面に対してまっすぐ立っているか

- 靴全体が歪んでいないか (踵側から見ると、歪みが分かる)

-

ヒールの“アゴ”が浮いていないか (このページの一番下にある写真を見てください)

-

履き口が広がっていないか (足が入って加重されたときに、歪みが確認できます)

ポイント

-

靴を「まっすぐ立たせる」こと自体が技術の証です。

-

ちょっとした傾きでも、歩き心地や健康に影響します。

4. 左右を合わせて、全体のバランス

-

左右の傾きや高さの違いがないか

-

片足の内側と外側で高さや傾きの差がないか

ポイント

-

靴は左右で一対の道具です。片足だけでは評価できません。

-

左右が揃っていないと、履き心地や歩き方に悪影響が出ます。

当教室のこだわり

-

左右を正確に揃えて作ります。

-

踵やヒールの高さ、靴の傾き、点検して作るので履き良い靴になります。

-

「靴を靴として左右揃えて作る」ことを、精度の高い工業製品として作ります。

-

精度の高い工業製品として作ったうえで、木型補正や製法の効果を最大限に活かしています。

- 足の痛み、不具合に応じた資材選定、製法選定して作っていきます。

-

手作り靴の写真や動画を見る機会があれば、このチェックポイントを意識することで技術について確認できます。

チェックのコツ

-

写真を見るときは、左右を必ず比べる

-

踵側からの写真も見る

- 踵側から、ヒールの高さ、ヒールの大きさも見る

-

片足だけで判断しない

- 踵の写真を掲示しているのは、靴作りに対する誠実さ、技術力の証明だと思っています。