「ハンドソーンウエルテッド製法を覚えれば、何でも作れるようになる」と思っていたと、靴好きな男性が習いに来ると言います。

20から25年ほど前、「この製法は、もう作れる人が世界にほとんどいない。途絶えてしまう究極の製法」として紹介されました。(日本には普通に作れる職人さんは、何人も、どの地方にもいましたが、ネットで調べられるいまとは違い情報は雑誌から得るものだったのです。)

雑誌の影響から、「究極の技術、究極の製法、途絶えてしまうほど難しい、技術伝承しにくい製法」という認識が浸透したのだろうと感じます。

それが、現代でも続いているんだなと感じます。

1.不適なすくい縫い(すくい縫いとは、中底とウエルトを縫い付けること)

靴本体とコバのキワ、コバの上、本体に穴が空いている。

(イメージ写真 : 茶色の靴は、白い糸が穴から見える。黒い靴は大きな穴が開いている)

2.不適な出し縫い(出し縫いとは、コバの上を縫うこと)

つま先の部部に、本体へ線で引かれたような跡がつく。(矢印の先端のよこ)

出し針を刺したとき、本体の革を押しながら刺すと痕がつく。

(イメージ写真 : 黒い革の上に、黄色の線。この箇所に縦スジが発生)

手製靴を見る機会があれば、「ハンドソーンウエルテッド製法」は、この点を点検してください。

良く分からないけど、ありがたいハンドソーンウエルテッド製法。

なんかすごいらしい、ハンドソーンウエルテッド製法。

履いたことのない、体験できない、売っていないハンドソーンウエルテッド製法。

グッドイヤーウエルテッド製法と違って、最高の履き心地良いらしい。

そのハンドソーンウエルテッド製法とは、どういうことなのか。

触れることがないことが原因なんだと思います。

靴における「製法」とは、靴底を取り付ける選択を指します。

接着剤で取り付ければ、「セメント製法」

マッケイ縫いであれば、「マッケイ製法」となります。

あくまでも選択なので、「手順のとおりに進めば、手順のとおり終わる」となります。

上級者向け迷路、初心者向け迷路、どちらも解答地図をもらって進めば誰だって進めます。

そのため、「手順をなぞっただけの靴」でも、「しっかり作られた靴」でも、「どちらもハンドソーンウエルテッド製法」になってしまいます。

改めて、ハンドソーンウエルテッド製法について しっかり書きたいと思います。

ハンドソーンウエルテッド製法とは、中敷きの下にある底材である「中底」と、靴のコバにあたる部分になる「ウエルト」を手縫いで縫い付ける製法です。

その縫いを「すくい縫い」と言います。

すくい縫いを特殊ミシンで縫い付けると、「グッドイヤーウエルテッド製法」となります。

そして、靴からはみ出したコバになる「ウエルト」と地面に接する底材である「本底」を糸で縫い付けます。

その縫いを「出し縫い」と言います。

出し縫いを手縫いで縫う場合は、10分仕立てと言います。

出し縫いを特殊ミシンで縫うと、9分仕立てと言います。

出し糸を切ると、靴底が剥がれてきます。

このことが、新しい底材に取り換えられると謡われる、グッドイヤーウエルテッド製法、ハンドソーンウエルテッド製法となります。

すくい縫い、出し縫いの二回でまとめるので、日本では「複式縫い」と呼ばれています。

■すくい縫いの手順

すくい縫いをするのに使う道具は、「すくい針」と呼ばれる「刺す剣」です。

針の形はしていません。

とても鋭角な刃先で押して切って、穴を開けながら縫い付けていきます。

すくい縫いを行うのには、「ワゲサ」なる帯を使って、膝の上で木型を安定させます。

安定したところで、太い糸を使って中底とウエルトを縫い付けていきます。

すくい縫いの糸は、「太い麻糸」、「太い化繊糸」などが使われます。

太い糸を交差して縫い付けるので、「すくい針の剣先は幅が広い」

すくい針は、剣先の幅が3~5ミリあります。

■出し縫いの手順

出し縫いをするのに使う道具は「出し針と呼ばれる「刺す剣」です。

針の形はしていません。

とても鋭角な刃先で、押して切って、穴を開けながら縫い付けていきます。

出し縫いを行うのには、「ワゲサ」なる帯を使って、膝の上で木型を安定させます。

出し縫いの糸は、「中太の麻糸」、「中太の化繊糸」が使われます。

中太の糸を交差して縫い付けるのですが、「出し針の剣先は、幅は薄く、細い」

出し針は、剣先の幅が約1ミリ。

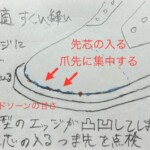

■つま先 「すくい縫いの技術 すぐに表面化する箇所」

ここは、誰が見ても分かってしまう箇所です。

誰が見ても分かってしまうのは、芯のせい。

靴のつま先には、「芯」が入る硬いエリアがあります。(先芯と呼びます)

ストレートチップであれば、その一帯は硬さがあるので確認してみてください。

・裏革、表革、そして先芯という厚みがあり、硬い箇所。

・つま先の形状が細く急な曲線で構成されている。

という特徴があります。

■中底 「靴になってから寿命に影響する」

・中底の加工には、包丁を使います。

切れない包丁では、中底が「ぱっと見て雑、誰が見ても雑」な加工になります。

切れる包丁でも、溝作りの加工するときに切りすぎてしまう。

「リブ」と呼ばれる縫い留める壁に刃を入れて壊してしまう。

縫い留める壁に刃が入ったとき、しっかり糸を絞めると壁が破ける。

壁が破けないよう、締まらない縫いをしてしまう。

締まらないと、寿命だけでなく、つま先の美観に問題が出てしまう。

すくい縫いは、靴の寿命と、美観に強く影響します。

すくい針は、剣先の幅が3~5ミリあります。

糸を絞って、ウエルトが本体へしっかり寄り添わないと「幅広い穴 と 太い糸」が見えます。

最初に掲示した、穴の開いたつま先の写真

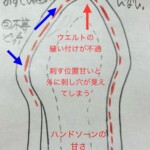

・「わげさ」の技術

「わげさ」を使う技術が甘いと、膝の上で安定しないので糸を絞ることができない。

ピンに挟んでも、わげさが甘いと靴は回転するので安定しない。

安定しないので、糸を絞れない。

ウエルトがぷらぷらした状態で縫い付けられる。

・間延びした縫いピッチ不適

「縫いさえすればいい」という、すくい縫いは、縫い糸が一定化していない。

間延びした糸ピッチが発生する。

それは、ときに、1.5cm、ときに1.3cm、ときに1cm、ときに6ミリのような不等ピッチのこと。

不等ピッチは、糸が締まっていない。

ウエルトがぷらぷらした状態で縫い付けられる。

間延びしたところが、間延びしていないところへ影響するため全域に渡る。

・つま先のウエルトぷらぷら不適

つま先は硬いので、縫う技術が甘いと糸を引いても絞られていないため、はっきりと表面化する。

つま先は、歩いたり、階段でつま先がひっかかるので、すぐに糸が切れてしまう。

糸が切れると、つま先のコバが本体から外れてくる。

靴底全体を出し縫いしているので、つま先のウエルトが外れていないように見えても、すくい糸は切れていることがある。

その場合は、2cmくらいが外れていて、プラプラと留まっている状態なので早々に外れ始める。

・口の開くウエルト不適

膝の上が不安定なため、つま先は縫うのが特に難しい。

そのため、すぐに簡素化したくなり、間延びした「1.5cm」前後で縫ってしまう。

全く糸が締まっていない状態となり、つま先のウエルトが靴本体から離れて口を開けていく。

ウエルトがぷらぷらになる原因の一つ。

・穴が開いて見える不適

すくい針は、太い糸を交差して縫うために、剣先が幅広い。

3~5ミリの穴幅が広いために、糸が締まっていないと、3~5ミリの穴と、すくい糸が靴になってからも、表面から見えてしまう。

つま先は、芯が入っているので硬く「絞っているつもりでも、硬さを超えられない」ことがすぐ発生する。

麻糸は白色なので、白い糸がつま先からぽつぽつと見える。

ウエルト縫い付けまで戻っても、隠せないし直せないので完成すると穴が開いている。

・刺し穴のラインをキープできない不適

すくい縫いの刺したことでできる穴の位置が一定ではないと、靴底とウエルトのキワが汚くなる。

刺し穴の位置が不均等なため、ウエルトが上下して縫い留まるため、凸凹して見える。

靴になってからも、ずっと凸凹している。

ウエルト縫い付けまで戻っても、隠せないし直せないので完成すると穴が開いている。

・靴底交換時に出てくる時限爆弾

刺し穴のラインが汚い靴で、靴底交換するとき。

ウエルト交換もすると「靴を作ったときの最初の刺した穴」が表面化する。

靴底を交換するときであり、中底も交換するとき。

靴の全体の側面に3~5ミリの穴と白い糸がぽつぽつが、見え始める。

最初から、直せない状態で作られた甘い靴。

・靴の中

足が触れる部分に、すくい縫いの糸がスキンステッチのように浮いて見える。

魚の骨のように、靴の中を見ると出ているので分かる。

足が触れる真下に、縫い糸があるために履いているうちに切れることがある。

屈折を繰り返す道具なので、浮いて見えるような深さで縫わない。

直せない状態で作られた甘い靴。

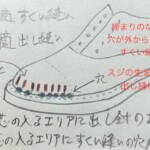

・出し縫いは、美観に強く影響します。

・縦スジ

つま先の硬い芯に押し当てて縫い付けると、すぐに縦スジが残ってしまいます。

一本だけでなく、何本も「押し付けてできた1ミリ幅のスジ」が側面に残ります。

手製靴の場合は、3cm当たり10本前後の縦スジが連続して入ったように見える。

その縦スジが付くと、もう消えません。

押し痕は、どうやっても直せません。

・酔っ払い走りの出し糸

出し縫いの糸が、澱みのある線になる。

コバのうえを、本体側に行ってみたり、外側に向かってみたり、酔っ払い歩きのように線が走る。

コバの幅がおよそ5mm前後あるため、5mmの幅を使って、あっちに刺したり、こっちに刺したりする。

(本体から3mmに刺したり、2mmに刺したりする)

線が曲がりながら進んでいくので雑に見える。

・ウエルトの寿命

ウエルト3.5mm、本底4.5mmを重ねた牛革に穴を開けるとき、押し倒すように刺した穴を、更に傾けて広げて広げてから、糸を通して縫い付ける。

それは、3cm当たり8~12くらいの刺し穴が「大きい穴だらけ」のウエルトになってしまうこと。

コバ幅は、およそ5mm前後。

その5mm前後の幅ののなかに、3cm当たり8~12針の大きな穴が開いている。

大きな穴にしたウエルトと、薄く細い穴のウエルト、どちらの強度が高いでしょうか。

「屈折を繰り返しながら使用される道具を作っている」ことの自覚を問われていると思います。

大きな穴は、ウィールを回すことで、穴の表層の革を押して隠してしまうため靴になったときに問題が見えないように加工できるが、糸の潰れ方、三角山の形で刺した穴の大きさは表面化している。

細い穴で縫えないことは、ウエルトの寿命に影響します。

・靴底側の美観

靴底側に出る出し糸が、凸凹に表面に出てくる。

凸凹を埋めることができないので、歩いたらすぐに出し糸が切れてしまう。

(出し糸が切れても、接着剤で留めているので切れたといってすぐに剝がれません)

美観上、雑に見える。

□その他の情報を書きます。

ハンドソーンウエルテッド製法のコバは、三角山の靴が多くあります。

既製品には、三角山はありません。

コバの縁に溝のような浅いくぼみの横線の連続性がほとんどです。

その三角山について。

三角山がキンキンに鋭角になっているのは、ハンドソーンウエルテッド製法の特徴のように思われています。

手作りだからできる特徴のように思われています。

そのとおりなんです。

そのとおりなんですが、それが適と不適か考えたことはないでしょうし、多くの方が勘違いされているので書きます。

キンキンに鋭角になった三角山について思います。

見た目だけ追いかける。

手順だけをなぞる。

三角山は、はっきりと整理できる目安です。

そして、それが当たり前になってしまうので書きます。

■ハンドソーンウエルテッド製法の成り立ち

靴が使い捨てだった時代。

上の部分は壊れていないのに、靴底だけが摩耗している。

どうにかして、靴底だけを交換できないかと考えられた製法です。

■コバ(底材の張り出した部分)に、靴底材を縫い付ける、糸を切れば外せる。

新しい靴底を、縫い付ける。

縫い穴には麻糸が通っている。

先人の靴職人たちは、

その麻糸が水で濡れて劣化しないように、劣化して切れてしまわないように。

麻糸が切れてしまったら靴底が剥がれてしまう。

そのため、刺し穴を通る麻糸にまで熱いコテでロウを溶かして、すくって、穴に突いて入れ込む。

入れ込むときに、刺し穴にコテを強く押してロウを溶かし込みます。

そのことで、少しの段差が生まれました。

それを連続性で打っていった。

それが、三角山と似ている形状だった。

(山を作っているのではなく、V型の谷が整形されたことの連続性)

目的は、防水性、堅牢を上げるためであり、三角山を作ることではありません。

結果として、「現在の道具、ウィールの三角山と似ている形状」ができてしまったのです。

そのことから、道具には名称の違いがつけられました。

先人の靴職人は、出し縫いの縫い目安は付けずに縫い進めます。

そのうえで、一定ピッチで刺し穴をあけて縫うことにプライドを持っていたそうです。

そのことから、ロウをすくうコテの名前は「目突き(めつき)コテ」と呼ばれます。

(V型の谷の連続性の道具は、コバの高さが0として、0地点よりマイナスで整形される道具)

突いて、押しながら刺した穴にだけロウを流し込む道具です。

その「三角山に似ている形状」に寄せながら、刺し穴の目安を付ける道具。

ウィールは、「目付け(めつけ)」と呼ばれます。

(▲型の山の連続性の道具、コバの厚みを圧力かけて、もともとの高さを低くしてから盛り上がり整形していく。)

①くるくる回しながら、出し針の刺す位置、縫い目安の痕をつけるための道具。

ロウで麻糸の防水性を高めることが目的ではありません。

目安がついたところに刺し穴を開けて縫うだけなので、ウィール当てただけでは段差は生まれません。

薄い痕だけです。

②三角山を作るためには、刺し穴を大きく大きく開けて、穴にひっかけて、縫い終えたウエルトを痩せるくらいグリグリ押して回して、穴に傷をつけて拡大します。

すると、「目突きコテによる段差に寄せた形状の三角山」ができるので、そういう道具になってしまった。

大きな穴をあけたうえで、さらにウィールの▲形状で穴を傷つけて拡大する。

その結果、出し糸はウィールで潰され三角山に貼り付きます。

丸い糸が、平たい麺のように三角山に貼り付きます。

丸い出し糸には立体感がなくなり、平たく潰され、三角山と一体化する。

「大きな刺し穴 + 穴をさらに傷つけて拡大 + グリグリ ウィール」で鋭角な三角山はできます。

出し縫いの糸が、糸の丸み、柔らかみが消え、タコせんべいのように平面化します。

三角山が高く整列していると格好良く感じることは分かります。

ですが、その形にするには、ウエルトを痩せさせ寿命を削ることが前提となる。

距離で考えても整理できます。

ウィールの三角山は、▲型の山の高さの頂点と、隣の山型の頂点までの直線の距離。

ウィールの目と目の距離を合わせただけでは、▲型の山の形にならない。

回しただけでは、▲山の頂点が押してできた痕のような点がついていくだけ。

それを、刺し穴を大きくあけることで。

長い一枚革が穴だらけになり、ウエルトの内部まで大きな穴になり、繊維組織が分断され、革に張りがなくなる。

大きい穴を開けたから、ウエルトの内部までウィールの▲の頂点が入るようになる。

3.5mm厚のウエルトの中心部も、大きな穴になり繊維が分断されているので、ウィールの▲山の頂点がウエルト中心部まで入ることが可能になり、ウィールをウエルトが痩せるくらい押しながら回すと、はっきりとした▲型ができます。

整理すると

・ウエルトへ、大きく大きく刺し穴を開けるほどに、三角山は鋭角になります。

地続きで繋がっていた繊維組織が分断されているので、三角山を作るのも簡単に整形できます。

・ウエルトが痩せるほど、ぐりぐり押して回すと輪郭のはっきりとした三角形状になります。

・ぐりぐり押すので、刺し穴に入る糸、出る糸、刺し穴の上にある糸の立体的な粒は消えます。

三角山の一部になったように、三角山の斜面に貼り付いて出し糸がタコせんべい化する。

出し糸に膨らみない状態になる。

・糸の細さは消え、糸幅が横に広がり帯のような外観になります。

(空き缶が車に潰されたように、横にびろびろに広がる)

・細かいピッチで連続した大きな大きな刺し穴でしか整形できない。

これでは、一枚革のウエルトの体力を奪い靴の寿命に影響する。

私は、尖った三角山の整形と引き換えに、靴の寿命を短くする装飾性に対して望ましいと思えません。

(コバ幅5mm前後のなかに、3cm10針前後、大きな大きな刺し穴を開けることが丈夫とは思えません)

既製品の多くは、三角山など無い靴が殆どです。

あっても、イミテーションとして刺し穴とは関係のないヘリに打たれています。

それで、誰もが喜んで履いています。

そのことから、靴を見て、コバの三角山の形状、高さを見ると、刺し穴がどう開いているか分かるとなります。

「大きな穴開けて、穴をウィールで押し込んで拡大して、ウエルト痩せるくらい押しているんだな」

「すくい糸が締まっていないな」

「出し縫いがゆらゆら歩いているな」

道具の使い方、構え方、持ち方、いろいろなことが読み取れる。

総合すると、出し針の穴は小さければ小さいほど良しとなるのが分かります。

一枚革の帯状のウエルトに大きすぎる穴で、傷だらけの穴で、ウエルトが痩せるほど押されていて、連続して空いたら丈夫じゃないことが誰もが感じられるはずです。

その他ウィールの使い方として。

③マッケイ製法のコバへ細かい凸凹を付けて、出し縫いしている靴に見せるイミテーションとして使われます。

□既製品の多くは、ウィールはかけられていません。

出し縫いの刺し穴にはウィールの痕は無く、ヘリに薄くついている程度が多いと思います。

靴底交換するときのウエルトの寿命も、新品段階でウエルトが痩せてしまうことも、生産性も含めて省略されていると考えます。

私の先生は、目突きで作る「古来からの丈夫な複式縫い」を作られてきた方です。

それを学んだので、私の出し針の穴は麻糸がぎりぎりで通る程度しか開いていません。

ギリギリであれば、ギリギリほど最適です。

少しでも、堅牢に仕上げるためです。

靴底交換時に、ウエルトを活かすための刺し方、縫い方です。

これが「技術」と思います。

ウィールでついた痕を目安に穴を開ける。

開けるときに、体重をかけて、ぐいぐいに傾けて、がばがばの穴を作り大きくする。

そのやり方に、「技術」はない。

その穴のあけ方ならば、だれでも初見から刺せます。

その程度の内容は、「手順になぞって 作っただけの消化」と整理しています。

ウエルトの寿命を考えている作業になっていないと思います。

このように、一つをとっても「手順」と「技術」は違うといえます。

どんな小さな作業、どんなにすぐ終わる作業でも目的があり、作り手の魂を入れます。

履きよく、丈夫に作るという魂を入れるのです。

深い理解に基づいて、考えられたやり方で作っていくのです。

それができるうように、技術向上に向き合うのです。

どんなに良い言葉を謡っても、技術がなければできないのです。

私の先生から、「技術が9割、魂が1割」と教えていただきました。

相手を想って、相手の悩みに寄り添った靴を作りたくても、技術が無いと作れない。

いまの技術力になって、改めてそのとおりだなと思います。

「古来からの丈夫な複式縫い」である「目突き」で作られたハンドソーンウエルテッド製法の写真です。

ウィール(縫い目安)を入れないで、3センチあたり11針で縫っています。

(コバの上に凸凹の目安がない、綺麗な状態であるのが分かります)

出し縫いの糸が、酔っぱらったような線で走っていません。

あっちいったりしてません。

ウィールをかけていないので。

刺し穴の部分がV型に窪んでいます。(目突きコテの形状がV型のため)

コバの形状が、V型の谷の連続性(三角山ではない)になっているのが分かります。

ウィールの見た目は、刺し穴から始まる三角の山の連続性になります。

(出し糸の全てが潰れて、山と一体化して糸が立体的ではなくなる。糸の太さ分、横幅のある帯になる。)

目突きコテは、刺し穴の真上にV型の谷の連続性になります。

(出し糸のV型の谷の最深部以外、糸は立体的。糸の柔らかさが残る。)

(初心者の目突きコテは、刺し穴が不等ピッチになるので、V型に挟まれた台形山の連続性になる)

出し縫いの糸もローラーで潰れたようになりません。

刺し穴から出入りする「出し糸の膨らみ」が分かります。

出し糸が細い線状で走ります。

生徒さんが、始めて作ったハンドソーンウエルテッド製法の写真。

始めてなので、出し縫いの糸がよれよれすることもありますが、目つきで作り慣れればウィールで作るときも作業目的、靴の精度、丈夫さを相関させて作れるようになります。

初心者が縫っているために不等ピッチになっていますが、よくできています。

3cmあたり、8~10針で縫っています。

ウィールをかけていないので。

コバの形状が、V型の谷の連続性(三角山ではない)になっているのが分かります。

目突きコテは、刺し穴の真上にV型の谷の連続性になります。

(出し糸のV型の谷の最深部以外、糸は立体的。糸の柔らかさが残る。)

(初心者の目突きコテは、刺し穴が不等ピッチになるので、V型に挟まれた台形山の連続性になる)

出し縫いの糸もローラーで潰れたようになりません。

刺し穴から出入りする「出し糸の膨らみ」が分かります。

ギリギリに細く刺し穴を開けてウィールを使うことで、コバの形状が、三角山にはならず丸みのある山になっています。

丸みが強いので、ウィールかけたことが分かります。

ウィールの目と目の距離が合っていること、刺し穴がギリギリの細さだからこそ、三角にならず丸みが出るのです。

ウィールをかけているが、

出し縫いの糸もローラーで潰れたようになっていないので、「ぐりぐり ウィール」ではない。

出し糸が三角山の上で、横にびろびろに広がっていないので、「ぐりぐり ウィール」ではない。

出し糸が細い線状で走るので、「ぐりぐり ウィール」ではない。

刺し穴に出入りする「出し糸に膨らみがある」ので、「ぐりぐり ウィール」ではない。

目突きコテの役割、ウィールの役割、使い方、考え方を整理して作っています。

これができると、出し糸を染色せずに黒色コバの上に乗せると、出し糸が浮いて見えてきて塩梅良いです。

(参考 ボタンブーツのコバ)

◆最後、ウィールの写真

・まとめる

①間延びしたピッチ、②加工精度の低い中底、③絞られていない手縫い。は、不適。

■すくい縫いは、靴の寿命と靴の美観に影響する。

■出し縫いは、靴の美観に影響する。

■不安定な木型を安定させられない → すくい縫いを絞れない。

■絞られていない縫い → 靴全体のウエルトがぷらぷらして縫い留まる。

■間延びした縫い → 靴全体のウエルトがぷらぷらして縫い留まる。

■つま先硬い + しっかり縫い糸を絞る技術がない → つま先だけ増し増しぷらぷら。

■増し増しぷらぷら → ウエルトが靴から離れて刺し穴と糸が目立つ。

■中底加工の精度低い → しっかり絞ると、すくい糸の力で中底破ける。

・対策が下策

中底が破けのを避けるため、しっかり絞らない。

しっかり絞れないから、絞らない。

そして、作り上げてしまうという選択は不適です。

・3つの技術 すくい縫い

①間延びしたピッチ、②加工精度の低い中底、③絞られていない手縫い。

一つ欠けても、全て欠けても、結果の姿は同じになります。

そのため、「一つでも、三つでも同じなら もうこれでいい」になりやすい。

33%ミスしても、99%ミスしても、同じ見え方になります。

「靴の寿命」に影響するからこそ、しっかり作る必要があるので「技術」を入れ込みます。

技術を入れ込む箇所には、「先人が積んできた やってはいけないタブー」があります。

そのことから。

三つの技術に向き合わなくてはなりません。

一つを改善するのにも、しっかり向き合わないと改善できない。

この三つは、「手順」ではなく「技術」です。

・2つの技術 出し縫い

■刺し穴 大きくて がばがば → ウエルトの寿命が枯れてしまう。

■出し針の押し痕 → 売り物にならない。見た目から汚い。

この二つも、「技術」です。

そのことから。

すくい縫い、出し縫い、計5つの技術を学ばなくてはなりません。

覚えることをさぼって、ウィールくるくる回してごまかすのは不適だと教えています。

・「手順をなぞっただけ。加工精度も甘く壊した資材を組んでいる靴」でも、「しっかり作られた 履き良いセメント製法より価値が高い」となるのは、間違っています。

・「途絶えてしまう最高の技術、究極の製法」は、誘因の言葉。

靴の技術、製法は、それぞれが、それぞれで難しいので比較する必要がありません。

・「職業人の倫理観、使う人を思って作る魂、望ましい見本」を伝えなければ、ハンドソーンウエルテッド製法が最も「その者の職業人の倫理観、作り手の魂」を表面化し、「靴」になれない「くつ」になる。

作りが甘い、ぐだぐだの雑ハンドソーンウエルテッドがあるとします。

1足だけなら分からないけれど、既製品の中に並べると浮いて見えるでしょう。

既製品の方がずっと精度高く作られていることに気づきます。

既製品は、工業製品としてしっかり作られています。

消費者に対して責任ある靴になっています。

jis規格を守り、消費者へ提供しています。

精度の甘い、ぐだぐだの靴になるのは、手製靴で起きると考えるのが正しいのです。

下策でごまかした靴と、工業製品としてしっかり作られた靴。

どちらが正しいのかも浮いて見えてきます。

きちんと歩けるのかが最初にあるべきです。

「手順」と「技術」は別です。

この製法は。

「靴職人」感を感じられる製法かもしれませんが、誰でも、説明を受ければ手順をなぞることはできます。

中・上級者向けの迷路を解答地図を持って歩いているのと何も変わりません。

日本においては、絶滅する希少な製法ではありません。

迷路の解答地図は、手順。

手順は絶滅しません。

そして、製法は、なんでもない「お客様の要望に応じて採用された手順」でしかありません。

望ましい姿に仕上げられた道具、望ましい加工がされた中底、すくい縫いの刺し穴の一定さ、しっかり絞られた縫い糸、適当な縫いピッチを保つこと。

出し縫いの穴は線を引いたように美しく、ウエルトの刺し穴は狭く、ウエルトの寿命を保つこと。

「技術」とは、先人から重ねてきた魂、職業人の倫理観、使う人を思って作る魂、が入っているので、ハンドソーンウエルテッド製法を作ったから、「技術」覚えたにはならないのです。

出し縫い、すくい縫いの「技術」だけでも、沢山あることが分かります。

道具の仕立て方も、麻糸の作り方も、沢山あります。

一つでも大変、全部覚えるのは、本当に大変です。

それをさぼって、外側だけ、美観だけ手早く覚えたいとなることは不適。

大変でも、道具として使えるよう向き合わなければなりません。

「技術」が入っていないものは、すぐに真似できてしまうので誰でもできる。

真似できてしまう内容を「究極の技術、最高の技術」のように謡う。

玉石混交が、ハンドソーンウエルテッド製法では簡単におきます。

「ハンドソーンウエルテッド製法」とは、

指導者が、「職業人の倫理観、使う人を思って作る魂、望ましい見本」を誠実に伝え繋ぐこと。

学ぶ者が、「職業人の倫理観、使う人を思って作る魂、望ましい見本」を学び鍛えること。

どちらかが欠けたとき、

ハンドソーンウエルテッド製法は最も「その者の職業人の倫理観、作り手の魂」を表面化させ、「靴」になれない「くつ」に落ちてしまう製法です。

そのことから、甘い作りが簡単に表面化してしまうため

・社会における仕事の水準が整えられていない素人騙しの靴

・ハンドソーンウエルテッド製法に頼って、きちんと作れない人なんだな

・不誠実な仕事する人なんだな

が表面化する製法です。

・プロコース受講者に対して

「技術」を覚えることをさぼって、外側だけ、美観だけ早く覚えたいとなることは不適であり、不純だと教えています。

外側よりも、見えない箇所がしっかり作られていないと、靴の寿命に影響するからです。

職業人の倫理観、使う人を思って作る魂を持っているのか?と思っているからです。

外側だけ整えたふりの靴。

私は、そのような靴に対して、嫌悪感を持っています。

先人の靴職人が積み重ねてきた技術を劣化させているからです。

(私には、表面から見えない箇所であっても、問題が浮いて見えています。)

技術と技術を組み合わせて、より丈夫に作る技術ができない。

向き合う時間をさぼってしまう。

できないままで、下策に逃げてはなりません。

靴の形にする手順を覚えただけで、靴を作れると思ってしまう。

それは、本当に間違っています。

それでできたものは、道具にならない「くつ」です。

プロコースの受講期間を定めないのは、「職業人の倫理観、使う人を思って作る魂」を整える時間、鍛える時間がとれるからです。

これは、開業できるか否かに大きく影響します。

鍛えるのは、自分。

「ハンドソーンウエルテッド製法を覚えれば、何でも作れるようになる」と思っていた方は、「技術」に触れることで「そういう話では ないんだな」と変わっていくのです。

■私は先生の見本を見てきたから、作れるようになったと思います。

「見本」が、できていない場合、見せられない場合は、学ぶ側もできないとなります。 = 学ぶ側ができるようになるためには、見本になる先生が望ましいを見せなくてはならない。触れさせなくてはならない。 と言えます。

(私が、ネットで遠隔講義をしないのは、靴作りにはこういうことが沢山あるからです。)

縫い糸を絞る技術も持っています。

ウエルトが上にいったり、下にいったり歪むこともありません。

縫いピッチも一定で縫います。

ウエルトの寿命も保っています。

私は、作り手としてハンドソーンウエルテッド製法を声高く謡いませんが、普通に作ります。

特別すごいことをやっているように謡いません。

覚えることが難しい技術だとしても、当たり前に覚えること。

技術がなければ、その人のために作ることができないからです。

私が大切にしたいのは、「靴を靴としてしっかり作ること」、「履く人を思って丈夫に作ること」です。

先生が私に伝えたことの全てが、履く人のためのものです。

それこそが「途絶えてしまう技術」であり次に繋いでいくものだと思っています。

自分自身が廃業せずに繋いでこれたのは、平田先生から学んだからです。

先生の「職業人の倫理観、使う人を思って作る魂、望ましい見本」に触れることができたからです。

私も、プロコースの生徒へそのことを伝えたいと思ってやっています。