■ 釣り込み、踵、ヒールを考える

靴は、左右で一対・ 踵と釣り込みから見える技術

靴は正面から見ると「形がきれい」「雰囲気がいい」と評価されがちです。

しかし、手作り靴の本当の技術は、踵側から見たときに表れます。

見た目の整いの裏側には、釣り込み、踵の整形、ヒールの積み上げなど履き心地に直結する工程があります。

上部 ― 木型に革を引く「釣り込み」

靴の上部(足が入る部分)は、木型に革を引き、巻き付けて形を作ります。

木型があるため、大きく形が崩れることは少なく、一見するときれいに見えます。

しかし、実際には「釣り込み」作業こそが、左右の均整を決める要です。

釣り込みは手の感覚で革を引く作業。

力の加減が一定でなければ、次のような差が生まれます。

- 踵の深さが左右で違う

- つま先(ストレートチップ)の位置がずれる

- 靴の顔が片方だけ外を向く

これらは履き心地にも直結します。

釣り込みが1mmでもずれると、履いたときに「片足だけ浮く」「左右で当たりが違う」といった違和感につながるのです。

釣り込みは、靴作りの基礎技術を映す鏡です。

見た目では分かりにくい箇所ですが、丁寧に見立てると、作り手の技術力がはっきりと見えてきます。

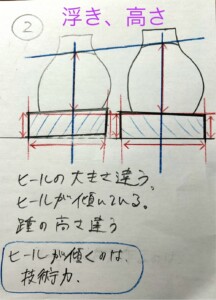

下部 ― ヒールと靴底を支える「精度」

靴の下部

ヒールや靴底の精度は、上部以上に繊細な世界です。

手製靴では、ヒールを牛革で一枚ずつ積み上げて形づくります。一般的な紐靴のヒール高は約1.7cm。ここに、地面に接する素材(革5mm、ゴム7~10mmなど)を選び、履く人に合わせて厚みを整えます。

靴をまっすぐ立たせる

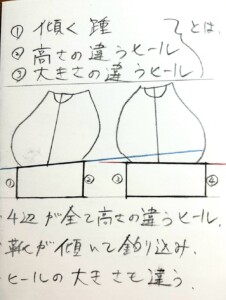

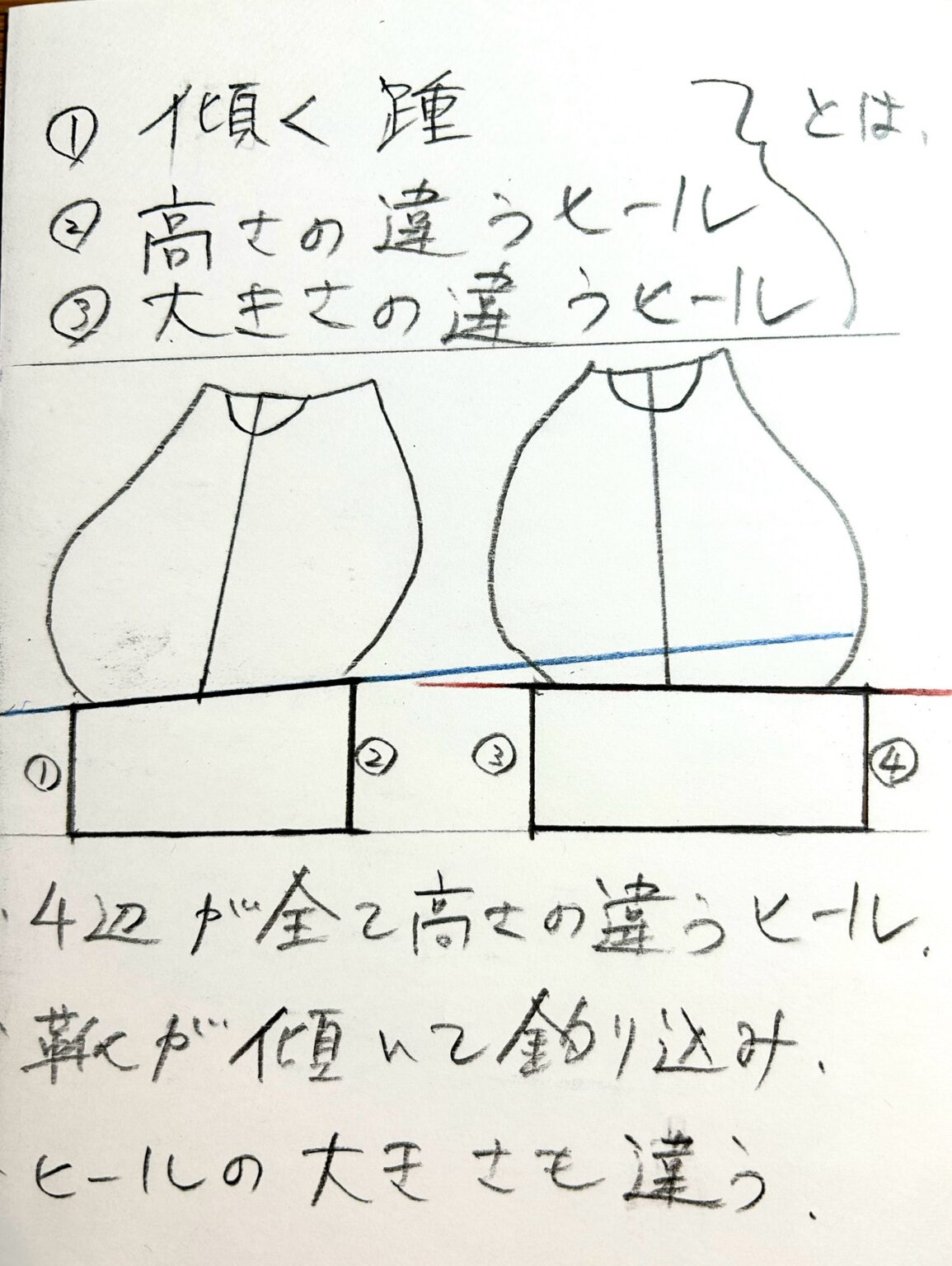

左右の靴が揃った写真を見ると、つい勝手に「左足のヒール、右足のヒールは同じに作られている」と思いがちですが、実際には傾きや高さの差が生じていることがあります。

写真や展示で靴を見るとき、多くの方はその“まっすぐ”に注意を向けません。

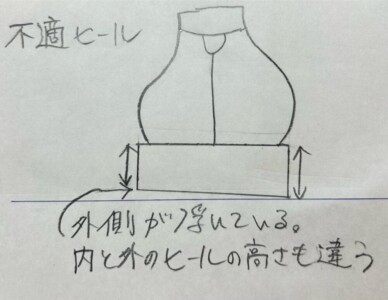

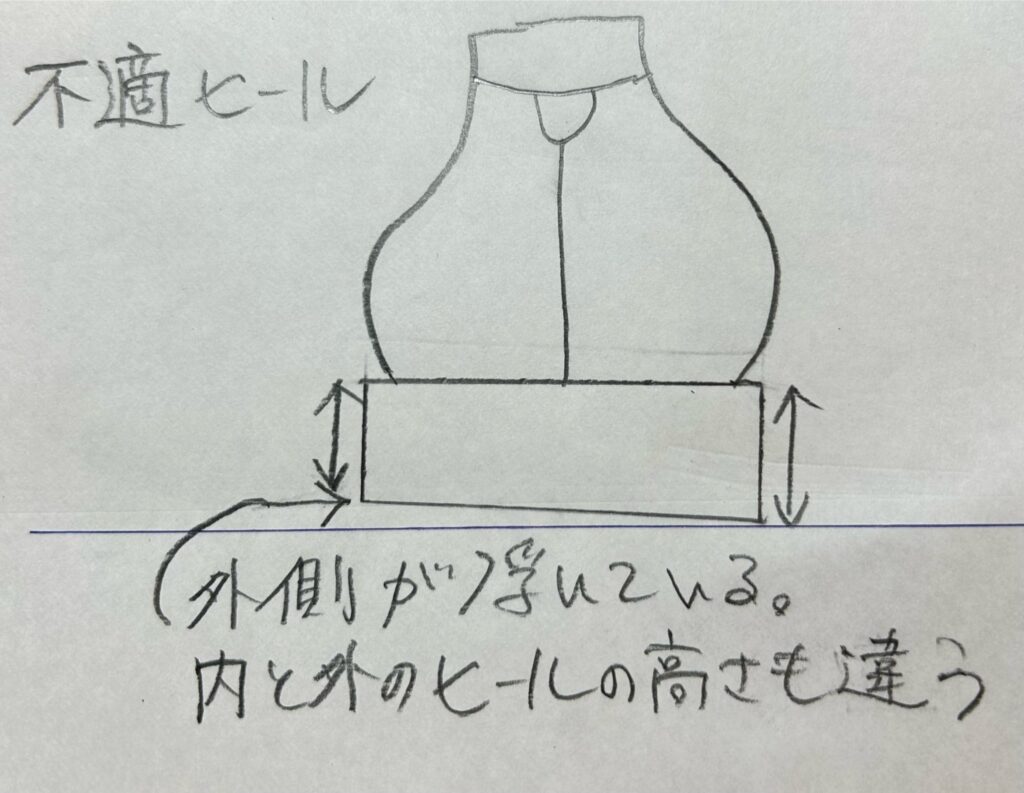

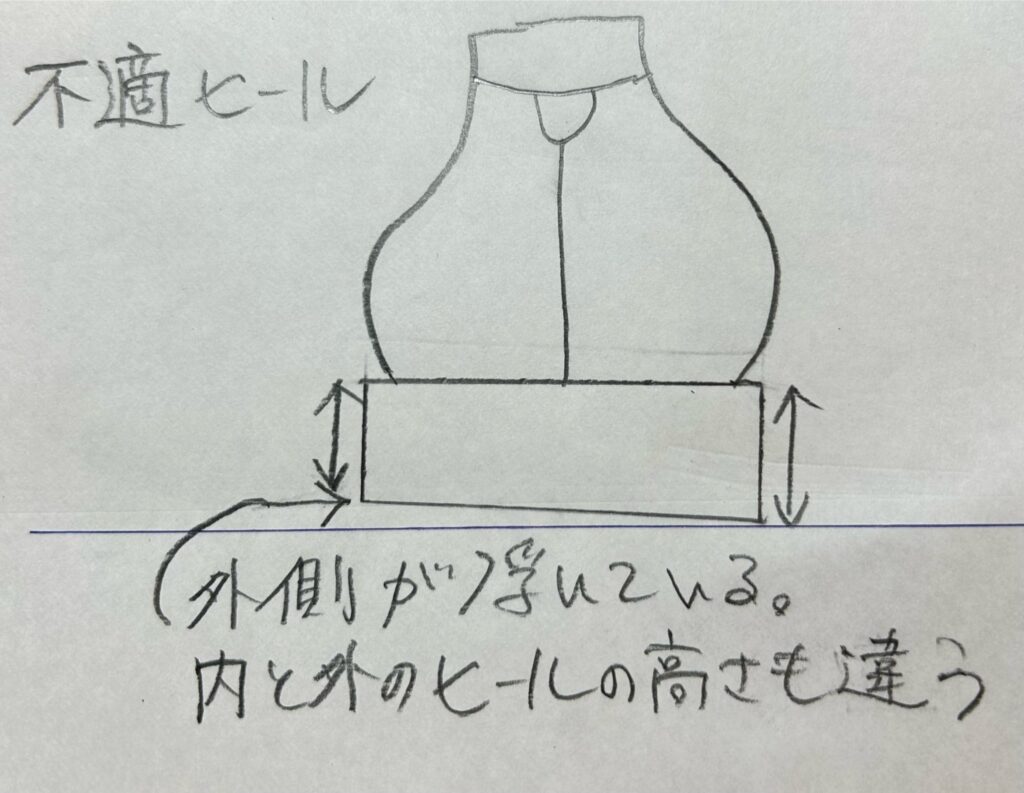

ヒールが傾いていたり、左足の内側外側で高さが違ったり、左右の高さに差が生じていたりするのです。

こうした歪み、精度の低さに注意を向けません。

当教室では、そうした曖昧さをなくし、一つひとつの細部まで向き合い仕上げていきます。

靴がまっすぐ立つということは、見た目が整っているだけでなく、履きやすさに直結するもの、そして健康被害に繋がるものです。

そのため、少しの傾きにも注意を払い、地面との接地、ヒールの角度、履き口の高さまで点検しながら仕上げます。

その結果――

- 右足と左足の傾きが違う

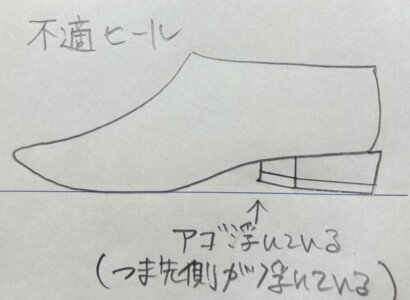

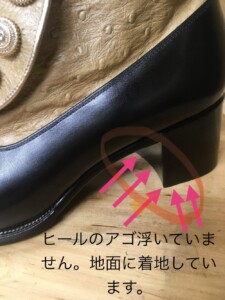

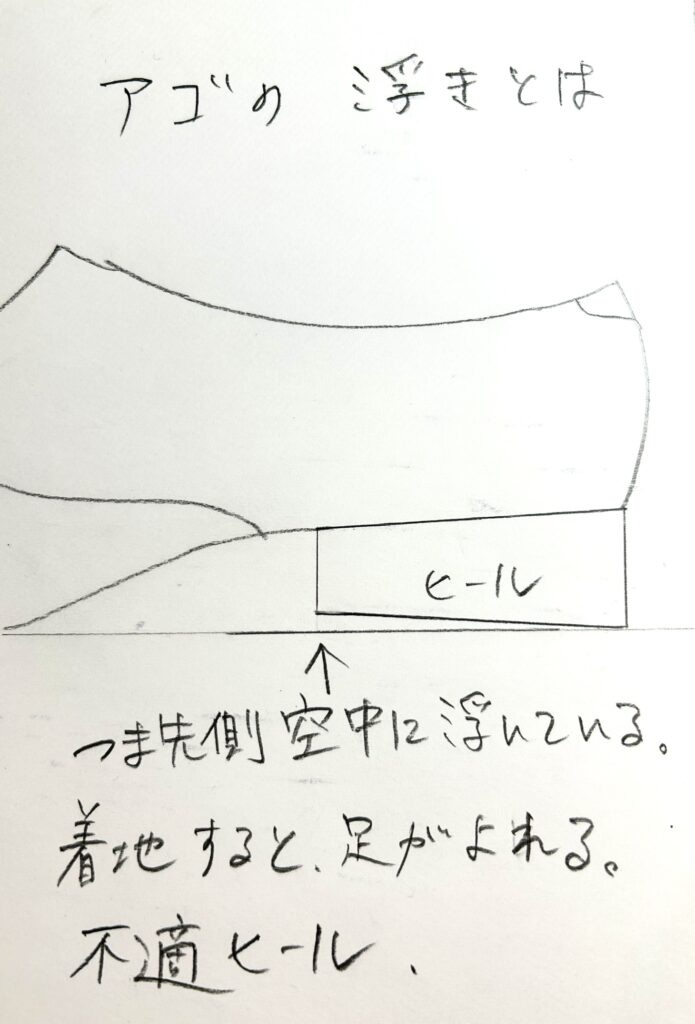

- ヒールの“アゴ”が浮いてしまう

- 着地のたびに履き口が広がり、靴が足から離れる

といった不具合が起こります。

つまり、「靴をまっすぐ立たせる」ことそのものが最も難しい技術の一つなのです。

これが靴作りの基礎技術力②、「靴をしっかり作る力」です。

この精度を身につけるには、単に靴の形にする手順を覚えただけでは不十分です。

逆に言えば、靴の形にする手順だけだと「ヒールが歪む、ヒールの高さが不揃い」になると言えます。

手順は、作業順番でしかなく「技術」ではありません。

「なぜ傾くのか」「どこで狂うのか」を自分の手で感じ取りながら、靴と向き合うことが必要です。

そうして初めて、靴が自然にまっすぐ立ち、履く人に寄り添う一足が生まれます。

「ハンドソーンウエルテッド製法」という謳い文句により、「この難しいと言われる製法ができる人の靴ならば、きちんと精度がでている靴」と認知バイアスがかかってしまいますが、手製靴だからこそ簡単に不揃いがおきるということを点検してみてください。

靴をまっすぐ立たせる

それは技術であり、ものづくりに向き合う姿勢であり、靴づくりの本質に対する誠実さの表れでもあるのです。

チェックポイント ― 見て分かる手製靴の精度

初心者でも確認できる、外から見える点検箇所を整理します。

当教室で作られた靴の写真を見てください。

ヒール積み上げの技術

- 靴が傾いていないか(踵から見るとすぐ分かる)

- 左右のヒールの高さは揃っているか

- 左右でヒールの大きさは同じか

- ヒールのアゴ(前端)は浮いていないか

釣り込みの技術

- 踵の深さが左右で同じか

- ストレートチップの位置が揃っているか

- パンプスの履き口の深さが左右で同じか

- 外くるぶしが当たる靴になっていないか

靴は「道具」として成り立ってこそ、美しくなる

これらの条件が整っていない靴は、見た目が良くても道具として成立していません。

「機能性がない装飾だけのなにか」は、姿勢や歩行にまで影響し、健康被害を引き起こすこともあります。

靴は体の一部を支えるもの。

だからこそ、当教室では「なによりも精度」。

正しく立つ、履いて疲れない、左右が揃う。

そのうえで美観と装飾性を追求します。

肝を甘く作らない ― 小さな作業精度の積み重ねが靴をつくる

例えば、

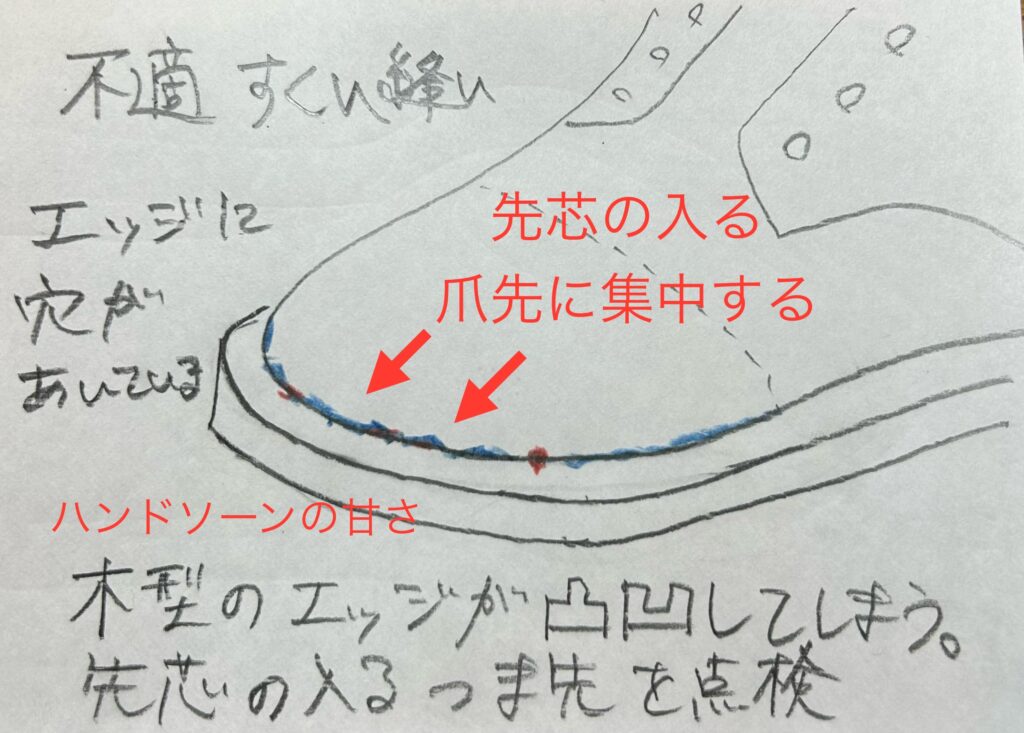

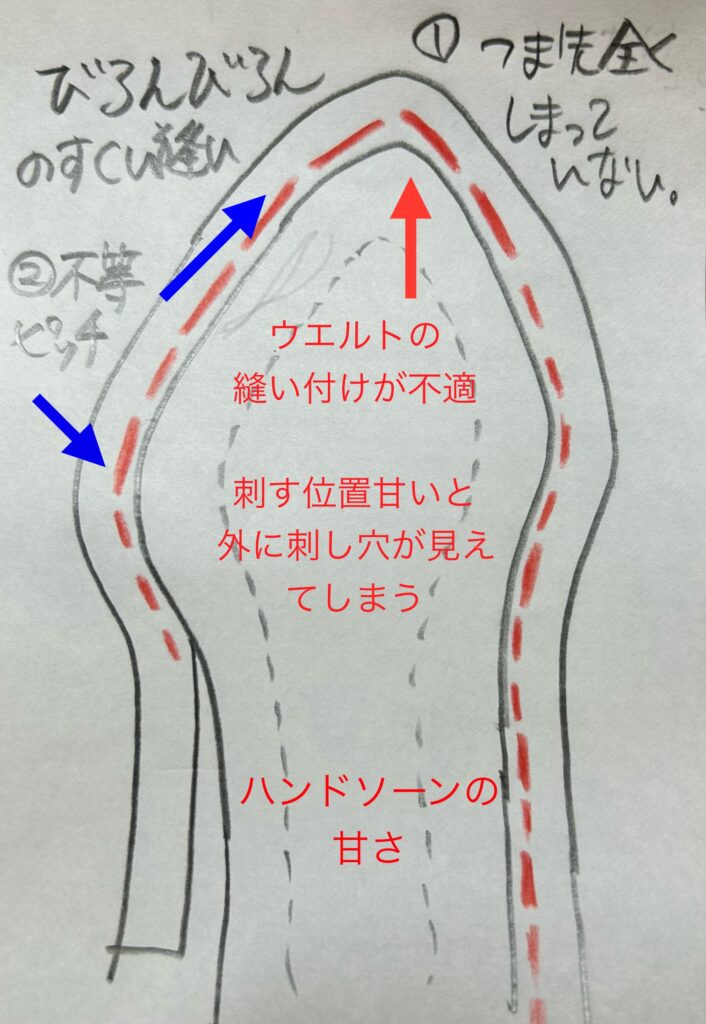

- すくい縫い糸が外に出ている (つま先の先芯が入っている箇所を点検)

- すくい縫いの糸締まりのないハンドソーンウエルテッド

- すくい糸が、靴の中から浮いて見えてしまう

こうした箇所も「肝になる急所」です。

一つひとつの技術を確かに積み重ねることで、丈夫で誠実な靴が生まれます。

技術と技術を組み合わせて、より強く丈夫に作ること。

それが、当教室が大切にしている靴作りの姿勢です。

靴をまっすぐ立たせるということ

靴をまっすぐ立たせる

それは技術であり、姿勢であり、ものづくりに対する誠実さの現れなのです。

ただの「手順」を「技術」のように扱われてしまうこと。

ただの「手順」を「技術」のように混在されてしまうこと。

それは違うんですよと、このページを読んだ方に伝わってもらえたら嬉しいです。

まっすぐに立たせようとする心には、「履く人の足を正しく支えたい」という思いが宿っています。

靴の踵には、作り手の意識、技術がそのまま形に表れます。

だからこそ、まっすぐ立つ靴は、作り手が素材に誠実に向き合い、一つ一つを丁寧に積み重ねた証。

それは、美しく仕上げること以上に、靴づくりに込めた心と責任のかたちでもあります。